推开阿彪的玻璃门,热气就贴上脸。雾在灯下走,汤在锅里说话,筷子轻轻碰碗,像敲响了开饭铃。有人招呼:“来咯,坐这边。”外头风紧,屋里有灯有人,心就踏实了。

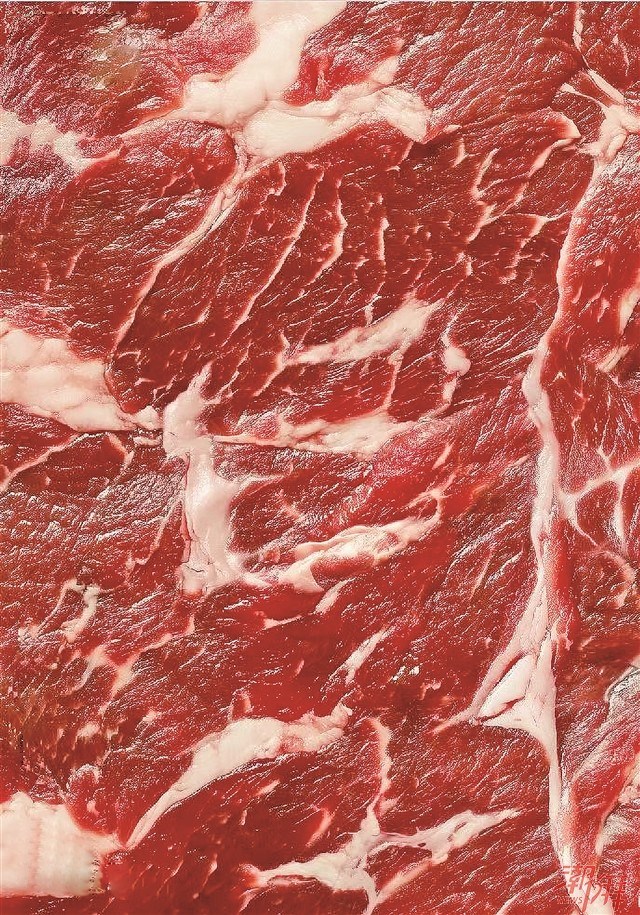

案台在侧,亮得很像一小块舞台。老板阿彪穿一条洗到发白的围裙,手里那把刀刃薄,薄得有点像水光。他不紧不慢,顺着纹理走,刀起,肉落。切面红白分明,像树的年轮,静静露出时间。

“老板,五花趾,切薄些。”

“会的,靓肉薄些才见功夫。”阿彪没抬头,刀声清脆。

五花趾先来。红里留白,白里见筋,薄却不散。端起来透点光,如远看雪线与山脊。下锅,热浪一拥,颜色柔下来,似立春后的坡地,雪还在,草已经要动身了。

三花趾纹理细密,气定神闲,耐煮。潮州人常把它留到后头,像卷轴末端的高峰,走完谷地,再抬头看一眼,也不迟。

胸口朥半透明,筋膜发亮,仿似雨后岩壁,湿润而坚实。旁边的小伙子问:“这个要煮多久?”

阿彪笑:“慢慢来,等它自己开嘴笑。”他说的“笑”,就是边缘自然卷起。火候的意思,多半在等。

肉进锅,脂肪先融,筋膜还挺着,水里有一条不走样的线。咬下去,先脆,后香,像顺着河道拐了个弯,忽见阳光。

牛百叶的白,不是空白,是云。三秒出,脆得像年轻时的笑,来得快,散得也快,嘴里留一口余香。

牛丸是用力气打出来的。阿彪一槌一槌敲,筋纤维慢慢服帖,再在掌心里一团一团圆。下锅翻腾,“笃笃”地撞,像石子往坡下跑。隔壁阿伯说:“丸会弹,日子就会弹。”这话有一点玩笑,也有一点盼头。

牛杂像一攥河滩石。肚边粗,肝细,心紧,腱实,各有各的亮光。全下去,香气像雨后的蒸腾,混着山林与江水的味道。阿彪说:“牛啊,天生没一个部位浪费。”阿伯点头:“潮州人懂这个。”

火锅其实是一幅动态的山水。下锅前,是静物;入锅,热气起,肉边卷,色渐浅,是从冬到春;捞起,是四季轮换,快得很。潮州人讲“七上八下”,像一部小小历法。多一秒,就是盛夏,肉老;少一秒,是早春,肉生。火候,是这口锅里的气候带。

吃到兴头上,茶也端来了。潮州的工夫茶小壶小杯,苦尽处回甘。茶一口,肉一片,热闹归热闹,心里却清。有人忙着拍照,阿伯摇头:“趁热吃啊。潮州美学,火候第一,影相第二。”大家都笑。

我曾在潮州美术馆见过曾圳馆长的一幅作品,他将雪花牛肉的纹理拼成山水。远看云海翻涌,近看红白镶嵌。那时明白:刀是画框,火是光影;肉的纹理,本来就是山河。潮州城里走几步,是广济桥,桥上人来人往;转个弯,是潮剧的锣鼓,是木雕的纹样。手里的筷子,夹起的不只是肉,也把这些年的风俗、人情,一并夹到嘴里了。

火锅从不是一个人的手艺,是一桌人的合作。有人泼墨,一把下;有人工笔,一片片涮。快慢各有其妙。到最后,锅里汤色浓起来,却不腻。案台的刀停了,阿彪把手在围裙上擦一擦,看看空盘,笑一笑。门口的雾气散一点,像韩江边早晨的薄岚。

说到这口锅,它有雪的白,河的红,也有丘陵的纹理;有刀的地理切面,火的四季流转,还有人和人之间的一座桥。好吃的事,当然要管饱;更好的,是让人知道自己正在参与一件大事:雕一块石,画一幅卷,拍一段四季。所以,我愿称之为艺术。潮州牛肉火锅,就是这样一口锅:一锅山河,一桌人间。